われわれは低侵襲治療をコンセプトに、患者様の身体的負担を最小限に抑えることに全力を尽くしています。当科では、脳卒中、脳神経血管内治療、脳卒中の外科、神経内視鏡、外傷の治療を行う多岐にわたる専門医・指導医が常駐しています。脳血管障害、脊椎脊髄疾患、神経外傷といった複雑な疾患に対し、24時間体制で救急手術やカテーテル治療、高度な集中治療を提供しております。

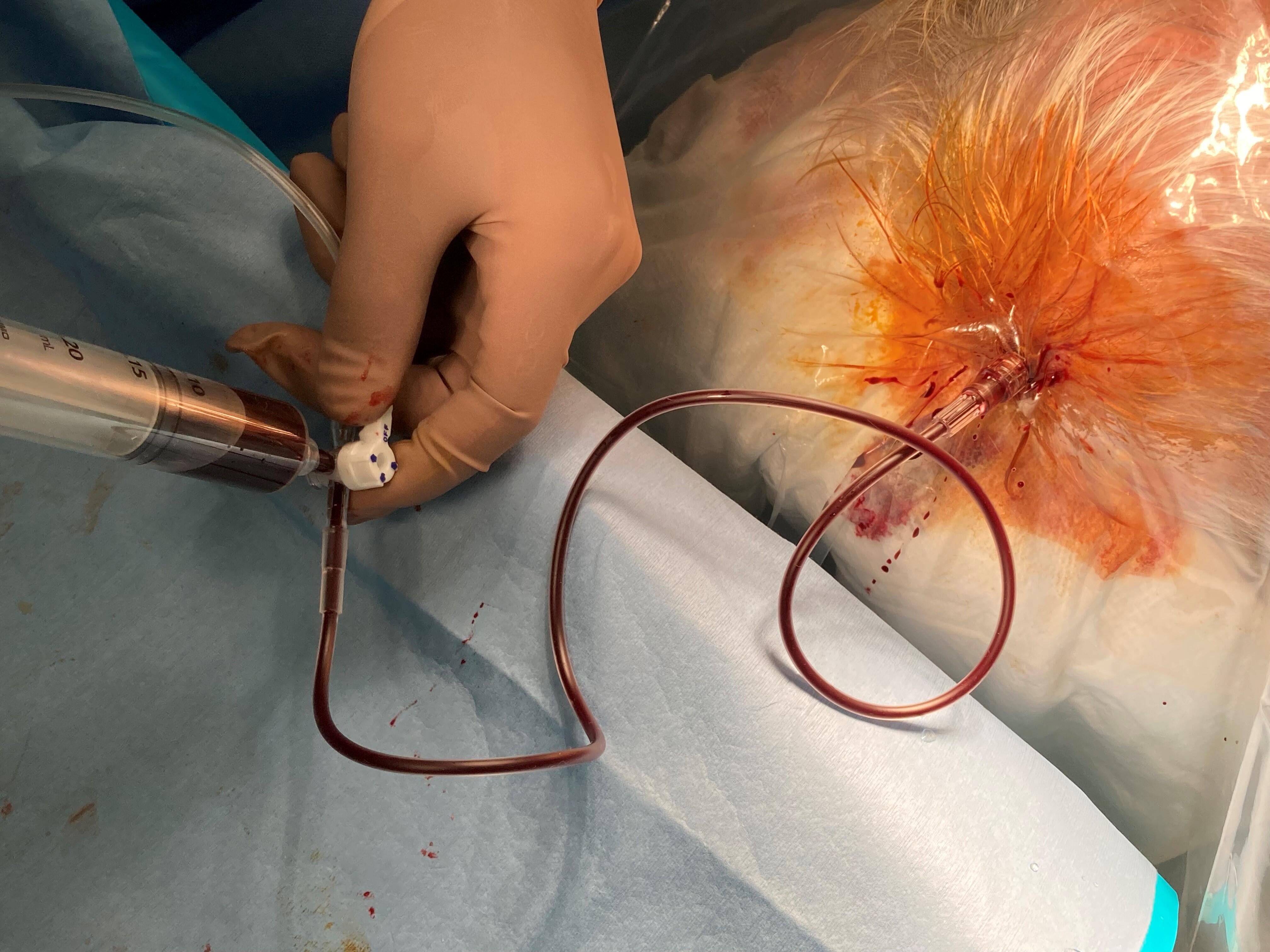

脳動脈瘤や頚動脈狭窄症などの脳血管障害に対しカテーテル治療を第一選択としています。最近では、橈骨動脈アプローチを積極的に採用し、患者様の身体的負担をさらに少なくしています。

|

|

| 遠位橈骨動脈アプローチと止血 | |

脳出血時には神経内視鏡を使用して、最小限の傷口で血腫を早期に除去しています。この手法は、術後のドレーンも不要なので、患者様の安静制限の軽減につながります。

てんかんセンターに所属している脳神経外科医が診察を行います。問診、脳波、MRIにより診断を行い、適切な治療を選択します。また、より詳細な検査や専門的な地位量が必要と思われる方は提携大学病院へ紹介し、検査・治療を進めることができます。

慢性硬膜下血腫は、頭部外傷などが原因で脳を包む膜(硬膜)の下に血液がたまり、徐々に広がる状態です。治療には、頭に穴を開けて血液を排出する手術(穿頭ドレナージ術)が一般的ですが、我々は従来よりもかなり小さな傷口で血腫を抜いています。(ツイストドリル法)術後のドレーンも不要なので、患者様の安静制限が軽減します。

|

|

| <小さなドリルを挿入> | <血腫除去中> |

手術だけでなく、術後の繊細な管理が求められますが、当科では、専門医による高度な集中治療を提供しています。

頚部・腰部の痛みや四肢の痺れなど、脊椎・脊髄疾患に対応します。2024年から開始したばかりですが、脳神経外科医として頭部(脳)の状態を同時に診ながら治療を行える点が強みです。

|

詳しくは脳神経血管内治療科・脳卒中センターのホームページもご覧ください。

脳卒中は、脳の血管が破れたり詰まって起こる病気の総称です。主に3つのタイプがあり、脳の血管が詰まって血流が途絶える「脳梗塞」、脳の中の細い血管が破れて出血する「脳出血」、比較的太い血管にできたコブ(動脈瘤)が破裂して出血する「くも膜下出血」があります。いずれも発症すると、脳のダメージを受けた部位により症状は違いますが、手足のまひ、言葉が出にくい、意識障害などの症状が現れます。早期の治療が非常に重要になることもあります。

脳梗塞は、脳の血管が詰まって血流が途絶え、そこから先の血管から酸素や栄養をもらっていた脳が傷んでしまう病気です。手足のまひ、言葉が出にくい、顔がゆがむ、意識障害などの症状で突然発症します。治療は時間との勝負で、発症から数時間以内であれば血栓を溶かす薬やカテーテルによる血栓回収が行えることがあります。早期の診断・治療が後遺症を最小限に抑える鍵です。脳梗塞には大きく3つのタイプ(ラクナ梗塞・アテローム血栓性脳梗塞・心原性脳塞栓症)があります。

ラクナ梗塞は、脳の中の非常に細い血管が詰まって起こる小さな脳梗塞です。高血圧が原因で徐々に血管が傷んで細くなることで発症します。治療は血液をサラサラにする薬を使うことと、原因である高血圧の管理が重要です。症状は軽いまひやしびれのことも多いですが、後述する脳出血と原因が同じである上に、血液をサラサラにしているので、しっかりと血圧管理をしないと出血してしまうこともあります。

生活習慣病が続くと、頸動脈や脳の太い動脈にプラークと呼ばれる脂分などが付いて、血管が狭くなります。ある時突然、そのプラークが流れて脳の血管を詰まらせたり、狭い部分が血のかたまり(血栓)などで詰まったりしておこるのが、アテローム血栓性脳梗塞です。まひや言語障害などの症状がみられ、前ぶれとして一過性脳虚血発作(TIA)を起こすこともあります。治療は発症から 4.5 時間以内であればrt-PA 静注療法という強力に血栓を溶かすお薬を使います。その後は抗血小板薬と生活習慣病の内科治療が中心で、必要に応じて血管を広げるカテーテル治療や手術が行われます。

心原性脳塞栓症は、心房細動などの不整脈が原因で血のかたまり(血栓)ができ、それが脳の血管に流れて詰まるタイプの脳梗塞です。突然発症し、広い範囲の脳に障害が出やすく、重症化しやすいのが特徴です。脳の太い血管が詰まっている場合には、治療は血栓を溶かす薬(rt-PA 静注療法)やカテーテルでの血栓回収が行われ、再発予防には血を固まりにくくする薬(抗凝固薬)が用いられます。

頚動脈狭窄症は、首の動脈(頸動脈)に動脈硬化が進み、血管が細くなる病気です。脳に送られる血流が減ったり、血管の中のかけら(血栓)が飛んで脳の血管を詰まらせると、脳梗塞の原因になります。症状がないまま見つかることも多く、進行した場合には手術が必要です。治療には、血管を広げる「頚動脈ステント留置術」や、狭くなった部分を切り取る「頚動脈内膜剥離術」があります。

脳出血は、脳の中の細い血管が破れて脳内に出血する病気で、多くの場合、高血圧が原因です。突然の片麻痺(体の片側が動かない)、ろれつが回らない、意識障害などの症状で発症します。出血部位別に、被殻出血・視床出血・小脳出血・脳幹出血・皮質下出血などと呼ばれることもあり、部位や出血量によって症状やその重さは異なりますし、手術ができるかどうかも異なります。いずれにしても、早期に血圧を下げる治療を行い、その後もしっかりと高血圧治療が重要になります。

被殻出血は、脳の中心近くにある「被殻」という部位で出血が起こるもので、脳出血の中で最も多いタイプです。突然、片側の手足のまひや言葉の障害、意識障害などが現れます。血腫が大きい場合は手術をすることがあります。

視床出血は、感覚や意識をつかさどる視床で出血が起こるタイプです。片側のしびれやまひ、意識障害、言語障害などが出ることがあります。視床は脳の奥にあり、出血が大きくなると水頭症(後述)を起こすこともあります。原則、血腫をとる手術はせずに血圧管理などの内科的治療を行いますが、水頭症という状態になった時には、その管理のための手術(脳室ドレナージ)が必要になります。

小脳出血は、体のバランスや動きを調整する小脳で出血が起こる病気です。めまい、ふらつき、嘔吐、歩行困難などで発症し、重い場合には意識障害や呼吸障害も起こります。出血が多い場合には、手術が必要になることもあります。

脳幹出血は、呼吸や心拍など生命維持に関わる中枢がある「脳幹」で出血する非常に重篤なタイプです。突然の意識消失、手足のまひ、呼吸障害などがみられ、少しの出血でも致命的になることも少なくありません。手術は困難で、治療は主に薬による内科的管理です。

脳の表面近く(大脳皮質下など)で出血するタイプもあり、「皮質下出血」などと呼ばれます。脳の表面のどこに出血したかによって多様な症状が出ます。原因としては高血圧が多いですが、認知症に関連する場合もありますし(アミロイドアンギオパチー)、脳動静脈奇形など血管の異常などが原因となることも多いです。出血量や原因によって手術をするかどうかの判断がなされます。

くも膜下出血は、脳の血管にできた動脈瘤(こぶ)が破れて脳の隙間(くも膜下腔)に出血する病気です。突然の激しい頭痛や意識障害で発症し、約半数が死亡または寝たきりとなり、社会復帰は3割程度といわれます。発症後は3つの課題を乗り越える必要があります。まず再出血を防ぐため、動脈瘤を早急に治療します。次に、術後2週間は血管が縮む「脳血管攣縮」、さらに脳の隙間にある水(髄液)が溜まる「水頭症」への対策が行われます。入院は約4週間で、リハビリ病院などへ転院することも多くあります。

くも膜下出血を起こした脳動脈瘤は、かさぶたのような一時的な止血状態にすぎず、短時間で再び破裂する危険があります。再出血すると死亡や重い後遺症につながるため、早く動脈瘤を治療する必要があります。治療法には、頭を開いて動脈瘤に金属クリップをかける「開頭クリッピング術」と、カテーテルで動脈瘤内にコイルを詰める「血管内コイル塞栓術」があります。動脈瘤の大きさや場所、患者さんの状態などをもとに、最適な方法を選択します。多くの場合、発症から72時間以内の治療が推奨されます。

脳血管攣縮(れんしゅく)は、くも膜下出血の後に脳の血管が細く縮こまり、血流が悪くなる状態です。通常、発症から4〜14日ごろに起こりやすく、ひどい場合には脳梗塞を引き起こして重篤な後遺症を引き起こすことがあります。予防のために点滴や内服薬を用いて血管を拡げる治療を行いますが、症状が出た場合にはカテーテルで直接血管を拡げる処置が必要になることもあります。

くも膜下出血は、脳の血管にできた動脈瘤(こぶ)が破れて脳の隙間(くも膜下腔)に出血する病気です。突然の激しい頭痛や意識障害で発症し、約半数が死亡または寝たきりとなり、社会復帰は3割程度といわれます。発症後は3つの課題を乗り越える必要があります。まず再出血を防ぐため、動脈瘤を早急に治療します。次に、術後2週間は血管が縮む「脳血管攣縮」、さらに脳の隙間にある水(髄液)が溜まる「水頭症」への対策が行われます。入院は約4週間で、リハビリ病院などへ転院することも多くあります。

髄液は通常1日に約500ml作られ、同量が吸収されて脳の周囲を循環していますが、血液や脳の腫れによって循環できなくなった場合を「急性水頭症」と呼びます。この場合には、緊急でその水を体外に抜く手術(脳室ドレナージ術)を行います。また、くも膜下出血によって髄液を吸収する細胞が障害されたために、永続的に髄液がうまく吸収されなくなる「水頭症」もあります。その場合には脳内にたまった水を腹部に流す「シャント術」という手術を行います。

未破裂脳動脈瘤は、脳の血管にできた小さな"こぶ"で、まだ出血を起こしていない状態です。多くは脳ドックや頭痛の検査で偶然見つかります。破裂すると命に関わる「くも膜下出血」になる可能性があるため、大きさや形、年齢、持病などをもとに治療の必要性を判断します。治療には、開頭してクリップをかける方法と、カテーテルで治療する方法があります。

脳動静脈奇形は、脳の動脈と静脈がナイダスと呼ばれる異常な血管を介してつながってしまっている状態です。このナイダスは非常に脆弱で、出血(脳出血やくも膜下出血)や、けいれん、頭痛などの症状を引き起こすことがあります。治療は、出血のリスクや場所・大きさによって異なり、カテーテルで塞栓する「血管内治療」、直接取り除く「手術」、放射線を照射する「定位放射線治療」などがあります。

硬膜動静脈瘻は、脳を覆う硬膜という膜内で動脈と静脈が異常につながってしまう病気です。そのせいで、脳内の血液が逆流する場合があり、そうなると、脳の血液の循環が悪くなり、脳が腫れたり出血や痙攣を起こしたりします。治療はカテーテルを使って異常な血流を遮断することが中心となります。

急性硬膜外血腫は、頭を強く打ったあとに頭蓋骨の内側と脳を包む硬膜という膜の間に血がたまる状態で、主に動脈が切れて出血するため、短時間で急速に血腫が大きくなります。初めは意識がはっきりしていても、時間が経つと急に意識が悪化する場合があります。意識障害や麻痺などの症状が現れた場合には、緊急手術で血腫を除去します。

脳卒中は、脳の血管が破れたり詰まって起こる病気の総称です。主に3つのタイプがあり、脳の血管が詰まって血流が途絶える「脳梗塞」、脳の中の細い血管が破れて出血する「脳出血」、比較的太い血管にできたコブ(動脈瘤)が破裂して出血する「くも膜下出血」があります。いずれも発症すると、脳のダメージを受けた部位により症状は違いますが、手足のまひ、言葉が出にくい、意識障害などの症状が現れます。早期の治療が非常に重要になることもあります。

急性硬膜下血腫は、頭部の強い外傷により、脳を包む硬膜という膜と脳の間に血液が急速にたまる状態です。脳そのものにもダメージを受けていることが多く、意識障害やまひ、瞳孔の左右差など重い症状を伴うことがあり、出血量が多いと命に関わる緊急疾患です。出血量が多い場合は、ただちに頭蓋骨を開けて血腫を取り除く手術が必要となります。脳の腫れがひどいことも多く、外した頭蓋骨を戻さずに帰ってくることもあります。

慢性硬膜下血腫は、頭をぶつけた直後は出血はないものの、後から遅れて脳の表面にじわじわと血液様の液体がたまり、数週間〜数か月後に症状が現れる疾患です。高齢の方に多く見られ、頭痛、歩行障害、手足のまひ、意識障害、物忘れなどが起こることがあります。治療は、症状が強い場合には、局所麻酔で頭蓋骨に小さな穴を開けて血を排出する手術が一般的で、多くの方が改善します。再発を防ぐため、カテーテルを使った血管塞栓術(中硬膜動脈塞栓術)を行うこともあります。

脳腫瘍は良性と悪性に分かれます。良性脳腫瘍は基本的には脳細胞を侵すことがないので、命に関わることはあまりないですが、徐々に大きくなり、そのせいで脳細胞が圧迫され、症状が出現することがあります。悪性脳腫瘍は、周囲の脳に広がりながら増殖する、命に関わる脳の腫瘍です。治療は手術・放射線治療・抗がん剤などを組み合わせて行い、腫瘍の種類や広がり、全身の状態に応じて方針を決めます。脳腫瘍は非常に種類が多いので、ここでは比較的頻度の高い髄膜腫、膠芽腫、悪性リンパ腫、転移性脳腫瘍を取り上げます。

髄膜腫は、脳を包む膜(髄膜)から発生する良性の脳腫瘍で、中高年の女性に多く見られます。ゆっくり大きくなるため無症状のこともありますが、腫瘍が脳を圧迫すると、頭痛、けいれん、手足のまひなどの症状が出ることがあります。治療は手術が基本ですが、事前にカテーテルで腫瘍に栄養を送る血管を塞ぐことで、出血を抑えて安全に手術を行うことがあります。放射線治療や経過観察が選ばれることもあります。

膠芽腫は、悪性脳腫瘍の中でも最も悪性度が高いタイプです。急速に増殖し、周囲の脳にしみこむように広がるため、完全に取り除くことは難しく、手術・放射線・抗がん剤を組み合わせて治療します。頭痛、けいれん、手足のまひ、言葉の障害などの症状が現れます。治療後も再発しやすいため、継続的な管理が必要です。

転移性脳腫瘍は、肺・乳腺・消化管など体のほかのがんが血液を通じて脳に転移したものです。脳腫瘍の中でも頻度が高く、複数個できることもあります。治療は原発巣(もともとの癌)の治療を中心に行うことになりますが、転移性脳腫瘍に対しては、放射線治療(定位放射線や全脳照射)を中心に、症状が強くて取り除けるものは手術で取り除きます。

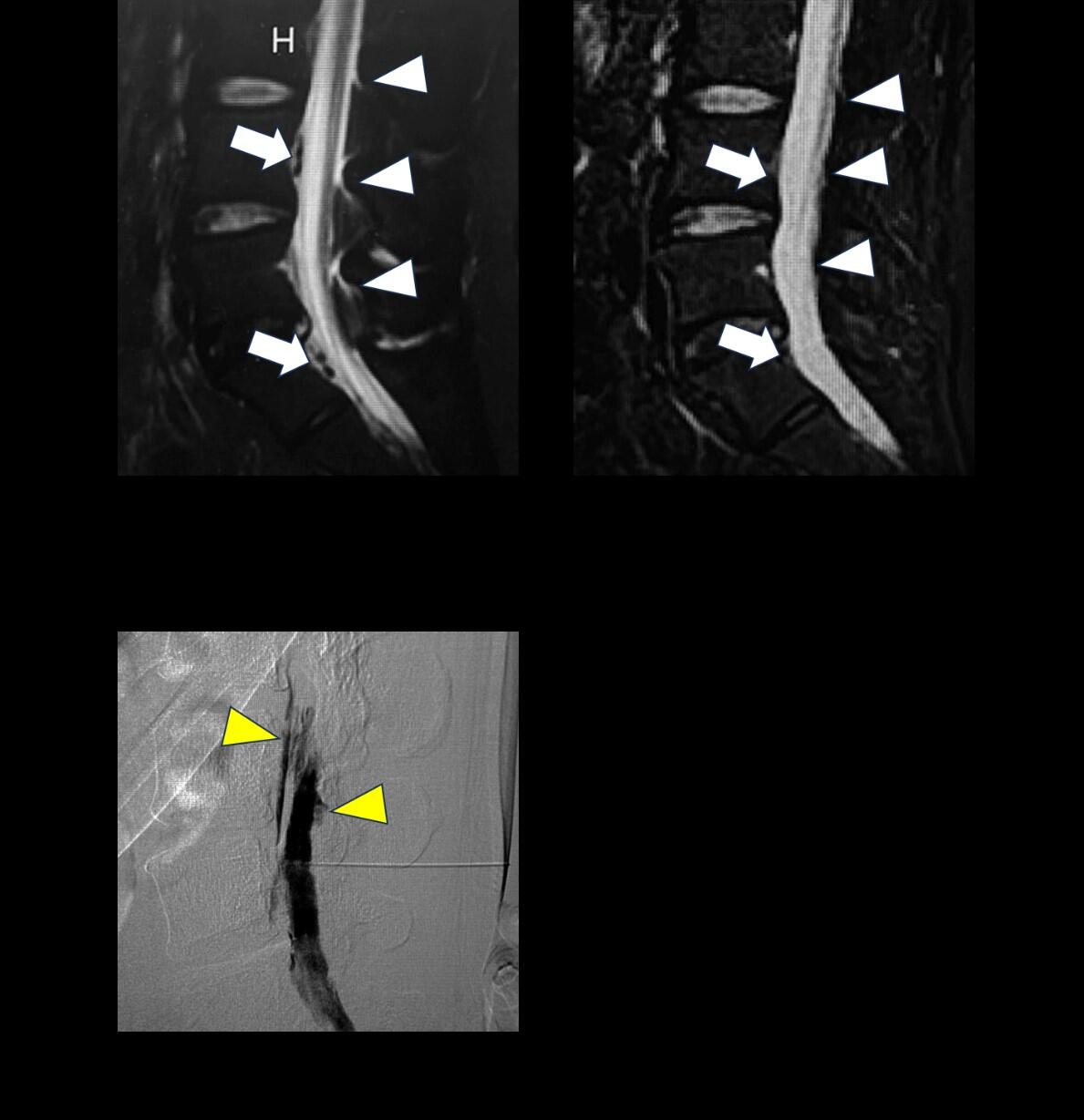

脳脊髄液漏出症は強い頭痛の原因となる病気のひとつです。主に外傷をきっかけとして脳脊髄を包む膜(硬膜)の一部が破綻し、内部の水(脳脊髄液)が漏出することで脳が下方に牽引され頭痛を生じます。この病気による頭痛の特徴は「寝ていると症状が全くないか軽度だが、しばらく頭を起こしていると耐え難い頭痛を生じる」というものです。診断が困難なことも少なくありませんが、当院ではCT/ MRIやDSM(Digital Subtraction Myelography)をはじめとした各種検査を組み合わせて高い精度で診断が可能です。脳脊髄液漏出症に対するブラッドパッチ療法は安全かつ高い治癒率が得られ、安静臥床による保存療法に比べて短期間の入院で治療可能です。

|

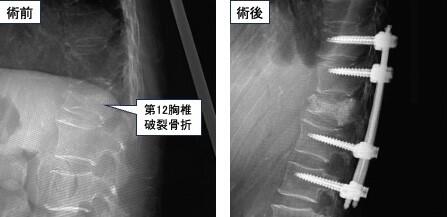

当院脳神経外科では腰痛、手足のしびれといった背骨(脊椎)由来の症状を診療対象としています。具体的な疾患としては脊椎外傷(脊椎骨折、脊髄損傷)に対する観血的整復術、胸腰椎圧迫骨折に対する椎体形成術、頚部~腰部脊柱管狭窄症に対する椎弓形成術、固定術、椎間板ヘルニアに対するヘルニア摘出術などで、手術療法以外に生活指導、薬物治療を行います。

|

| 脳神経外科一般 | 脳神経外科疾患(外傷・腫瘍・血管障害等)全般を担当します。 | 火曜日 水曜日午後 金曜日 |

大川 英徳 城谷 寿樹 |

| 脳血管内治療 | カテーテル治療の計画や方法等の説明や治療後の診察を行います。 | 木曜日午後 | 田之上 俊介 |

| 脊椎・脊髄 | 脊髄・脊椎疾患に対する手術治療の外来です。 脊髄血管障害などの稀な疾患にも対応します。 |

月曜日午前 | 大塚 陽平 奥澤 惇 |

| 神経外傷 | 頭部外傷後の診察を行い、必要時リハビリテーションにも対応します。 | 月曜日午前 | 大塚 陽平 奥澤 惇 |

| てんかん外来 | てんかんの診断と治療を行います。必要に応じて提携大学病院へ紹介します。 | 第2、4 月曜日午前 |

野村 和希 |

| 手術内容 | 2022 | 2023 |

| 脳血管障害 | ||

| 開頭・外科手術 | 24 | 31 |

| 脳血管内治療 | 132 | 121 |

| 神経内視鏡手術 | 12 | 20 |

| 外傷 | ||

| 開頭血腫除去術 | 10 | 13 |

| 慢性硬膜下血腫ドレナージ術 | 32 | 33 |

| その他 | 34 | 24 |

| 計 | 244 | 242 |

| 1 | Tanoue S, Ono K, Toyooka T, Nakagawa M, Wada K. Carotid Artery Stenting via Radial Access with Modified Flow Reversal Method: Case Series. World Neurosurgery. 2024 |

| 2 | Tanoue S, Ono K, Toyooka T, Nakagawa M, Wada K. Feasibility and Challenges of Transradial Approach in Neuroendovascular Therapy: A Retrospective Observational Study. J Neuroendovascular Ther. 2024 |

| 3 | Tanoue S, Ono K, Toyooka T, Okawa H, Wada K, Shirotani T. The Short-Term Outcome of Middle Meningeal Artery Embolization for Chronic Subdural Hematoma with Mild Symptom: Case Series. World Neurosurgery. 2023 |

| 4 | Otsuka Y,Tomura S, Toyooka T, Takeuchi S, Tomiyama A, Omura T, Saito D, Wada K. Hyperbaric hydrogen therapy improves secondary brain injury after head trauma. Undersea & Hyperbaric Medicine. 2023 |

| 5 | 小野 健一郎, 田之上 俊介, 吉浦 徹, 大川 英徳, 松下 芳太郎, 瀬野 宗一郎, 城谷 寿樹. 慢性硬膜下血腫に対する初回治療:ドレナージ術と中硬膜動脈塞栓術との比較. 神経外傷. 2023 |

| 6 | 小野 健一郎, 田之上 俊介, 美山 真崇, 吉浦 徹, 大川 英徳, 城谷 寿樹, 猛尾 弘照. コラーゲンマトリクス (DuraGen) による硬膜形成:臨床的, 組織学的検討. 脳神経外科速報. 2022 |

| 7 | 奥澤 惇, 豊岡 輝繁, 田之上 俊介, 竹内 誠, 大村 朋子, 富山 新太, 新山 拓矢, 大塚 陽平, 戸村 哲, 和田 孝次郎. バルーン閉塞試験後に頭蓋外頭蓋内ローフローバイパス併用コイル母血管閉塞にて根治した外傷性内頚動脈海綿静脈洞瘻の1例. 神経外傷. 2022 |

| 8 | 奥澤 惇, 豊岡 輝繁, 野村 和希, 山本 哲也, 大塚 陽平, 吉浦 徹, 田之上 俊介, 竹内 誠, 大村 朋子, 和田孝次郎. 非動脈瘤性くも膜下出血で発症後慢性期に脳虚血発作を伴う病期進行に対し血行再建術が有効であったもやもや病の 1 例. 防医大誌. 2022 |

| 役職 | 病院長 |

|---|---|

| 専門分野 | 脳神経外科・脳卒中全般 |

| 資 格 (専門医等) | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳卒中学会専門医・指導医 |

| 役職 | 脳卒中センター長・部長 |

|---|---|

| 専門分野 | 脳神経外科全般・脳神経血管内治療 |

| 資 格 (専門医等) | 日本脳神経外傷学会認定指導医 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専門医・指導医 日本脳卒中の外科学会技術指導医 日本神経内視鏡学会技術認定医 |

| 役職 | 脳卒中センター副センター長 |

|---|---|

| 専門分野 | 脳神経外科全般 |

| 資 格 (専門医等) | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳卒中学会専門医・指導医 |

| 役職 | 脳神経血管内治療科長・脳神経外科医長 |

|---|---|

| 専門分野 | 脳神経外科全般・脳神経血管内治療 |

| 資 格 (専門医等) | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会指導医 日本脳卒中学会専門医 日本神経内視鏡学会技術認定医 |

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 専門分野 | 脊椎・脊髄外科 神経外傷 |

| 資 格 (専門医等) | 日本脳神経外科学会専門医 日本脳神経外傷学会認定専門医 |

| 役職 | 医員 |

|---|---|

| 専門分野 | 脊椎・脊髄外科 |

| 資 格 (専門医等) | 日本脳神経外科学会専門医 |